くらしの役立ち情報

2024.08.23

電気代を節約する方法|家電の見直しや生活の工夫で電気代の節約方法を実践しよう

家電製品ごとの電気の使用割合家計のために光熱費の節約を考えたとき、電気代をどのように抑えるべきか悩む方は多いでしょう。とくに夏季や冬季は、体調管理のためにもエアコンやヒーターが欠かせませんが、そのぶん電気代も高くなりやすく家計を圧迫しがちです。

節電のためには、まず家庭での電気の使用状況を振り返り、無駄が発生してしまっている部分がないかチェックしてみましょう。ライフスタイルに合わせて家電製品の使い方や電気の契約プランを見直すことで、電気代は無理なく節約が可能です。

本記事では、電気代が高くなる理由とともに、節電につながる家電製品の正しい使い方や日常生活における電気代節約の工夫を解説します。電気料金プランを見直す際のポイントにも触れているため、家計のために何から実践して良いのか迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

電気代の節約に取り組む前に、そもそもなぜ電気代が高くなっているのかを把握して、家庭の状況に応じた対策を講じられるようにしましょう。電気代が高くなる理由は、主に以下の5つです。

順に詳しく解説します。

電気代が以前より高くなったという場合、ライフスタイルの変化によって、日常生活で電気を使う頻度や時間が増えたことが原因に考えられます。オフィス出社からテレワークがメインに変わった方は、在宅時間が増えると同時に、パソコンや照明などの家電製品を使う時間も長くなるでしょう。

季節によってはエアコンの使用頻度が増えたり、オール電化に移行したことで電力の消費量が増加したりといったケースもあります。同居する家族が増えた場合なども、電気の使用量が変化する理由の一つです。

電力会社ごとに電気料金の単価は異なりますが、一般的には使用量が増えるほど電気代は高くなります。自分たちの生活を振り返り、なぜ電気代が高くなったのか、何に多くの電気を使っているのかを考えてみましょう。

消費電力の大きい家電製品を頻繁に使用していると、電気代は高くなります。

実際に、消費電力の大きさが異なる家電製品を1時間使用した場合に、どれくらい電気代の差が生じるのか、例を挙げて確認してみましょう。

このように、家電製品の消費電力によっては、同じ時間の使用でも電気代が大きく変わってきます。電気代が高い場合、家電製品のなかでも消費電力の多いものの使い方を見直すことが重要です。

家電製品ごとの消費電力の目安は、東京都地球温暖化防止活動推進センターの資料を参考にしてみてください。

.jpg)

出典:家電製品の消費電力(W)はどのくらい?|東京都地球温暖化防止活動推進センター

購入してから10年以上が経過している古い家電製品は、省エネ性能に優れた新しい製品と比べると消費電力が大きく、電気代も高くなりやすい傾向にあります。経年劣化によって、通常より電力を使ってしまっているケースもあるでしょう。

古い家電製品や省エネ性能の低いタイプと、省エネ性の高い家電製品を比べてみると、消費電力には以下のような差があります。

参照元:機器の買換で省エネ節約│経済産業省 資源エネルギー庁

なかでも、冷蔵庫やエアコンなどの一年を通して使用するものは、省エネ性能が電気代を大きく左右するでしょう。

家電製品の使い方を誤っていると、余計な消費電力が日々発生し、電気代に影響する可能性があります。

例えば、冷蔵庫を設置する際に放熱スペースを確保せず、壁にぴったりとつけた状態で使用した場合、熱をうまく逃がせず消費電力を増やしかねません。また、家に誰もいない状態で長時間エアコンをかけ続けたり、見ていないテレビをつけっぱなしにしたりといった状態も、無駄なエネルギー消費を生みます。

エアコンや換気扇の場合、定期的なメンテナンスも必要です。フィルターが汚れていると、空気の流れが悪くなり、動作により多くの電気を消費してしまうためです。

電気代が高いと感じたら、家電製品を正しく使えているか、メンテナンスを怠っていないか振り返ってみましょう。適切な使用方法やメンテナンス手順は、製品の取扱説明書で確認できます。

電気代が高くなる理由には、電力会社が料金単価を値上げしたなどの外的な要因も考えられます。実際に、近年は以下のような理由で電気代が高騰しました。

これらの要因が重なり、ここ数年は電気代自体が高くなっています。

電気代が高い理由|世帯別の平均や電気代を抑える方法を紹介>>

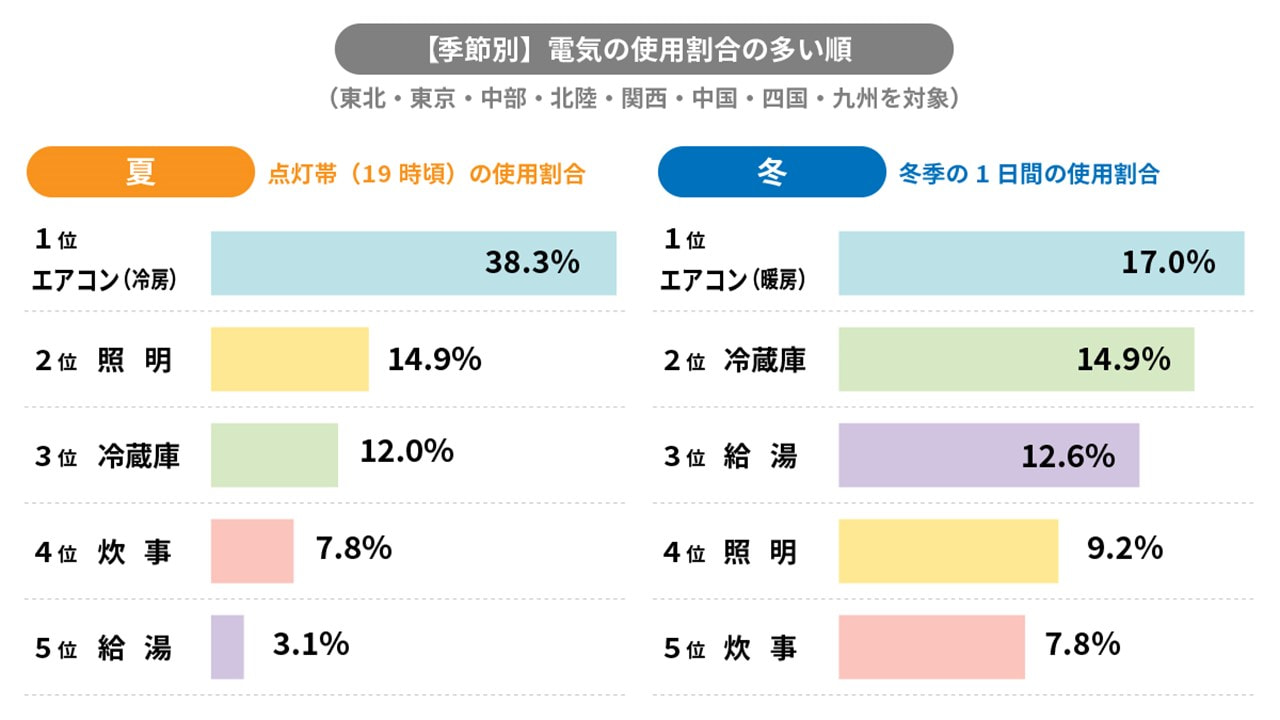

電気代の節約を図るため、まずは電気消費量の多い家電製品の使い方を見直すことから始めてみてください。季節によって家電製品の電気使用割合は違ってきます。とくにエアコンは、夏季と冬季の2シーズンで使用頻度が高まるため、工夫次第で大幅な節約効果が期待できるでしょう。

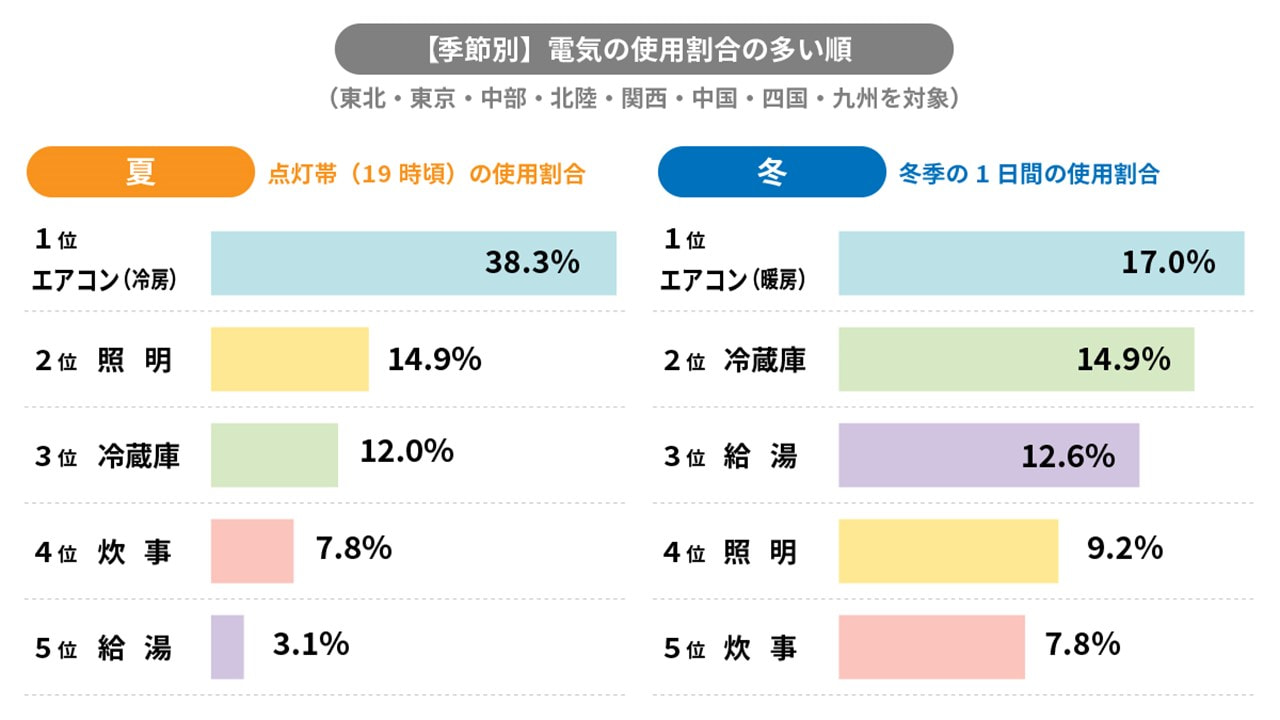

資源エネルギー庁の資料をもとに、夏季と冬季それぞれの家電製品の使用割合を以下にまとめました。

※1.参照元:夏季の省エネ・節電メニュー|経済産業省 資源エネルギー庁

※2.参照元:冬季の 省エネ 節 電 メニュー|経済産業省 資源エネルギー庁

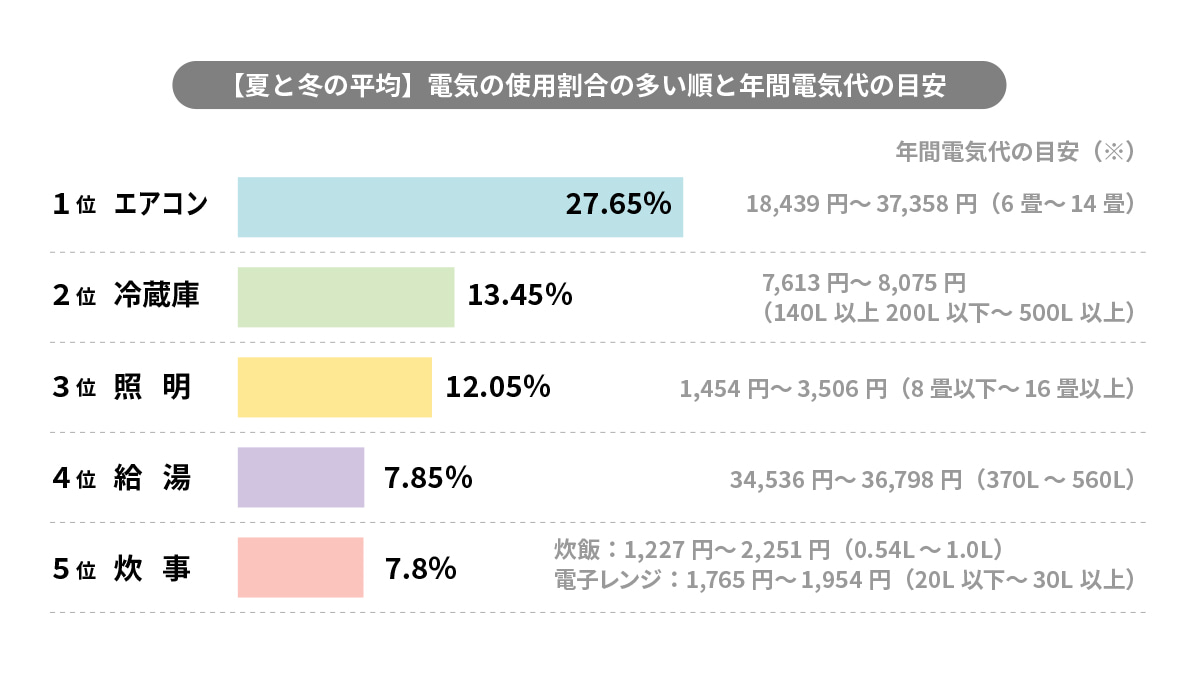

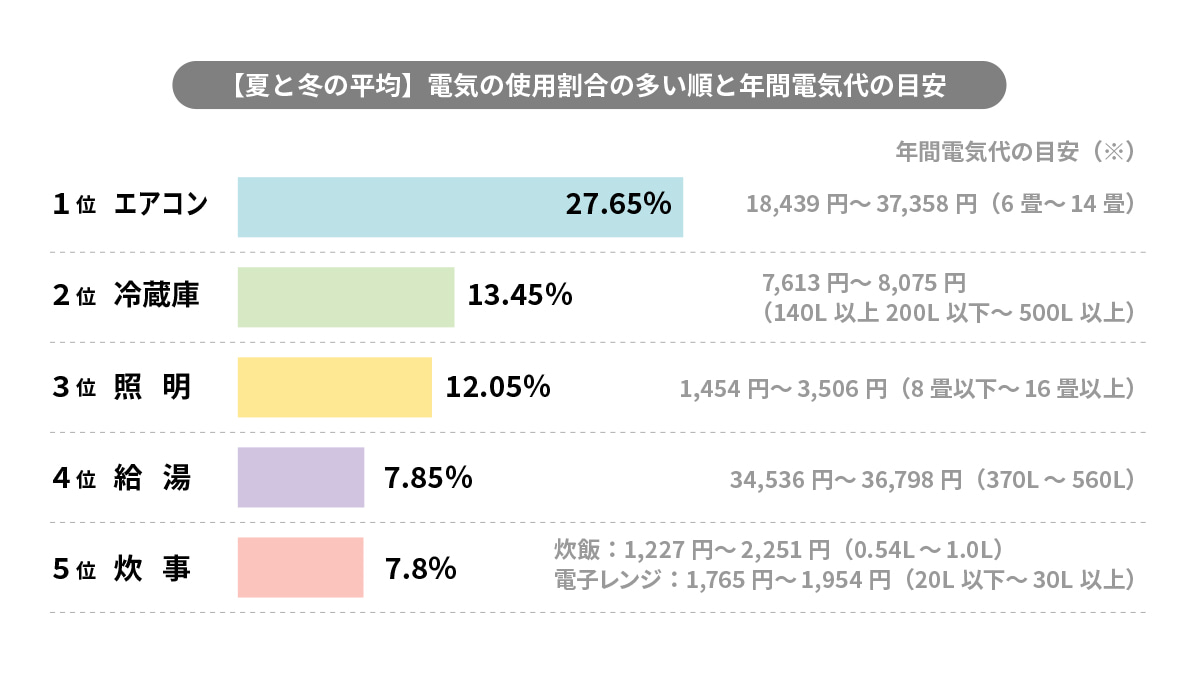

上記の夏季と冬季のデータを足した場合に使用割合の多い家電製品と、その電気代の目安を以下にまとめました。

※参照元:省エネ型製品情報サイト|経済産業省 資源エネルギー庁

夏季と冬季ともに、電気の使用割合がもっとも多いのはエアコンです。ただし、家電製品ごとの電気代の目安を見てみると、エアコンだけでなく冷蔵庫や照明といったその他の家電製品にも、ある程度の料金がかかっていることがわかります。

電気代をより効率的に浮かせるためには、エアコンをはじめとした、日常生活で欠かせない家電の使い方に目を向けてみましょう。ここからは、家庭でよく使われる5つの家電の使い方に注目し、電気代を抑える方法を解説します。

エアコンは、暑い時期・寒い時期でも室内を適温に保つため、長時間稼働させることの多い家電製品です。電気の使用割合が高いぶん、適切な使い方を意識することで、電気代の節約につながりやすいといえます。

冷蔵庫は、基本的に365日いつでも稼働させるため、正しい使い方を意識すれば長期的な節約効果を期待できます。

照明は、エアコンや冷蔵庫ほど消費電力の大きな家電製品ではないものの、生活に欠かせない存在であり、電気の使用割合で見ても上位を占めています。照明の使い方一つとっても、以下のような工夫で節約をめざすことが可能です。

給湯の電気の使用割合は、夏季より冬季のほうが高い傾向にあります。お湯を使ったりお風呂を溜めたりなど給湯の必要性が高まるシーズンこそ、適切な使い方を見直して、無理なく電気代を節約しましょう。

炊飯器やIHクッキングヒーター、電子レンジなど炊事に関わる家電製品も、使い方次第で省エネをめざせます。

電気代を節約するため、日常生活でできる工夫には以下5つが挙げられます。

家電製品の使い方だけでなく、生活習慣や住まいの状況も見直してみましょう。

家電製品は、使用していないあいだも待機電力としてある程度の電気を消費しており、この待機電力にも当然ながら電気代がかかっています。使わない家電製品の電源をこまめに切ることは、家庭で簡単に実践できる電気代節約術の一つです。日々の待機電力はわずかなものでも、複数の家電製品の電源が常に入った状態で使用し続ければ、電気代に与える影響は大きくなります。

また、長期の旅行などでしばらく使わない家電製品は、コンセントも抜いておきましょう。

ただし、エアコンに関しては注意が必要です。エアコンは起動時に多くの電力を消費するため、頻繁にオン・オフを繰り返すと、かえって消費電力が増加してしまいかねません。1時間程度の外出であれば、電源を切らないほうが良い場合もあります。

電源を入れたままにしておく必要のない家電製品は、スイッチ付きの電源タップなども活用しながら、こまめにオン・オフを切り替えるよう意識しましょう。

10年以上使い続けている家電製品がある場合は、省エネ対応の製品に買い替えて消費電力を減らす方法も検討してみてください。

古くても使える家電製品は買い替えがもったいないと感じるかもしれませんが、省エネ性能の高い製品であれば、意識せずとも電気代を抑えられます。

冷蔵庫やエアコン、電子レンジなど、日常的に使用するあらゆる家電製品で省エネ対応のものを選べるため、家族のライフスタイルに合ったものを導入しましょう。

鈴与商事では、省エネに対応した家電製品を多数取り揃えています。

エアコンなどの冷暖房効率を上げるうえで忘れてはならないのが、住宅の窓やドアといった熱の出入りが多い開口部への断熱対策です。冬季は、屋内の熱の58%割が開口部から逃げ、夏季には73%の熱が入り込むとされています。(※)

窓などの開口部の断熱効果を高められれば、冷暖房機器の使用頻度や温度設定を抑えやすくなり、結果として電気代の節約につながるでしょう。

開口部の断熱性能を高める方法には、リフォームを伴うものから自分で手軽にできるものまで、さまざまな選択肢があります。

【リフォームで行う断熱対策】

【手軽に行える断熱対策】

※出典元:【Q&A】開口部からの熱の出入りは、どの位あるのですか?|省エネルギー建材普及促進センター

長期間家を空けるときは、ブレーカーを落として、家電製品への電力供給を遮断するのも一つの方法です。コンセントにつないである家電製品は、使用しなくても待機電力を消費しますが、ブレーカーを落としておけばその電力が発生せず、電気代を節約できます。

ただし、冷蔵庫やセキュリティシステムなど、なかには機能が停止すると困る家電製品もあるでしょう。また、頻繁に電源のオン・オフを切り替えることで、一部の家電製品の寿命を縮めてしまいかねません。

節電目的でブレーカーを落とすのは、自分を含む家族が長期間不在となり、なおかつ冷蔵庫などの家電製品が停止しても問題がない状況で使える手段と考えるのがベターです。

日頃から電力使用量をチェックする習慣をつけておくと、電気の使いすぎを防ぎやすくなります。毎月の電力使用量と使用状況は、電気料金の検針票や契約者専用のサイトなどから確認が可能です。

先月や前年と比較して、電気の使用量が高くなっている場合、生活に何か変わった点がないか振り返ってみましょう。ライフスタイルの変化や新たな家電製品の導入、季節による冷暖房機器の利用頻度増加などが主な理由に考えられます。

家庭の電力使用状況を把握しておくことで、電気代に変化があったときにも原因を突き止めやすく、より効率的にエネルギー管理を行えるようになるでしょう。

『鈴与のでんき』では、Web会員マイページからお好きな時に電力使用状況をご確認いただけます。

電気代を節約するには、電気料金プランの契約内容を適宜見直すことも大切です。

プラン内容や支払方法だけでなく、契約している電力会社が家庭に合っているかどうかも見極めましょう。

ライフスタイルや世帯人数が変わった場合、電力会社との契約内容を見直し、より適切なプランに切り替えることで節約できる可能性があります。例えば、『鈴与のでんき』では、深夜に電気を多く使う方なら、夜間~早朝の電気料金が割安に設定されている「鈴与でナイト」がおすすめです。(※現在鈴与でナイトは新規契約のお申込みを休止しています。)

各電力会社で、プラン内容の詳細は異なります。電力会社の公式ホームページなどで料金シミュレーションを行い、よりお得に利用できるプランを選定しましょう。

『与のでんき』では、お手元にある検針伝票をもとに、Webから手軽に料金シミュレーションを行っていただけます。契約プランの見直しによる電気代の節約額を知りたい方は、ぜひご活用ください。

電気代の基本料金は、使用量に関係なく契約したアンペア数に応じて請求されます。このため、契約アンペア数の見直しによって基本料金を節約できる可能性があるでしょう。

アンペアとは、電気が一度に流れる量を示しており、契約アンペア数によって家庭内で同時に使える電流の最大値が決まります。契約アンペア数が適切でなかった場合、複数の家電製品を使うたびに電流の最大値を超え、頻繁にブレーカーが落ちてしまいかねません。一方で、実際に家庭で必要とする電気に対して契約アンペア数が過剰だと、基本料金を余計に支払うことになります。

重要なのは、ライフスタイルや使用する家電製品に合わせて最適な契約アンペア数を見極めることです。普段から多くの家電製品を同時に使う家庭では、高めのアンペア数を選ぶ必要がありますが、そうでない場合は低めのアンペア数で契約すると基本料金を抑えられます。

電気料金は、振り込み以外の方法でも支払えます。なかでも口座振替やクレジットカードを利用した支払方法では、割引やポイント還元を受けられる場合があります。

紙の請求書から電子請求書に切り替えると、手数料を削減できるケースもあるため、この機会に電気代の支払方法も見直してみましょう。

『鈴与のでんき』をご利用の場合、専用のクレジットカードでお支払いいただくとポイントが2倍貯まります。さらに、鈴与のガスやグループのガソリンスタンドのご利用で付与ポイントが増えるため、日常生活のなかで自然とポイントを貯めていただくことが可能です。

2016年4月に電力小売事業が自由化され、消費者は契約先の電力会社を自由に選択できるようになりました。電気代節約のため家庭でできることには限界がありますが、電力会社の選択肢は幅広く、ニーズに合わせて好きな電力会社・プランに切り替えられます。

電気料金が高騰している今だからこそ、長期的な節約のためにも、電力会社の見直しは一層おすすめです。

電気代が高い理由|世帯別の平均や電気代を抑える方法を紹介>>

電気代が高騰している昨今、家計の負担を減らすには、家電製品の使い方や生活習慣の見直しによる節電が鍵を握っています。消費電気量の大きな古い家電製品は、省エネ性能の高いものへ買い替えるのも一案です。

エアコン・冷蔵庫・照明・給湯・炊事に関する家電製品は、とくに電気の使用割合が高いため、使い方の工夫によって節約効果を実感しやすくなります。適宜電源のオン・オフを切り替えたり、住まいの断熱性能を向上させたりなど、エネルギーロスを抑えるための対策も取り入れてみてください。

また、電力の小売事業が自由化された今こそ、電力会社や契約プランを見つめ直す絶好のチャンスです。この機会に、電気の使用状況を振り返り、自分自身や家族のライフスタイルに合った契約内容への切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。

節電のためには、まず家庭での電気の使用状況を振り返り、無駄が発生してしまっている部分がないかチェックしてみましょう。ライフスタイルに合わせて家電製品の使い方や電気の契約プランを見直すことで、電気代は無理なく節約が可能です。

本記事では、電気代が高くなる理由とともに、節電につながる家電製品の正しい使い方や日常生活における電気代節約の工夫を解説します。電気料金プランを見直す際のポイントにも触れているため、家計のために何から実践して良いのか迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

電気代にお悩みの方は

\お気軽にご相談ください!/

\お気軽にご相談ください!/

■目次

節約の前に知っておきたい!電気代が高くなる理由

- 電気を使いすぎている

- 電気代のかかる家電製品を多く使っている

- 古い家電製品を使っている

- 家電を正しく使えていない

- 電気代自体が上がった

順に詳しく解説します。

電気を使いすぎている

季節によってはエアコンの使用頻度が増えたり、オール電化に移行したことで電力の消費量が増加したりといったケースもあります。同居する家族が増えた場合なども、電気の使用量が変化する理由の一つです。

電力会社ごとに電気料金の単価は異なりますが、一般的には使用量が増えるほど電気代は高くなります。自分たちの生活を振り返り、なぜ電気代が高くなったのか、何に多くの電気を使っているのかを考えてみましょう。

電気代のかかる家電製品を多く使っている

実際に、消費電力の大きさが異なる家電製品を1時間使用した場合に、どれくらい電気代の差が生じるのか、例を挙げて確認してみましょう。

・消費電力の大きい家電:一口のIHクッキングヒーター(3,000W)

1時間あたりの電気代93円

・消費電力の小さい家電:液晶テレビ(50W)

1時間あたりの電気代1.55円

【1時間あたりの電気代の差】

93円-1.55円=91.45円

★電気代の計算式

(消費電力(W)÷1,000)×使用時間(h)×電気料金単価31円/kWh※

※公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会による目安単価

1時間あたりの電気代93円

・消費電力の小さい家電:液晶テレビ(50W)

1時間あたりの電気代1.55円

【1時間あたりの電気代の差】

93円-1.55円=91.45円

★電気代の計算式

(消費電力(W)÷1,000)×使用時間(h)×電気料金単価31円/kWh※

※公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会による目安単価

このように、家電製品の消費電力によっては、同じ時間の使用でも電気代が大きく変わってきます。電気代が高い場合、家電製品のなかでも消費電力の多いものの使い方を見直すことが重要です。

家電製品ごとの消費電力の目安は、東京都地球温暖化防止活動推進センターの資料を参考にしてみてください。

.jpg)

出典:家電製品の消費電力(W)はどのくらい?|東京都地球温暖化防止活動推進センター

古い家電製品を使っている

古い家電製品や省エネ性能の低いタイプと、省エネ性の高い家電製品を比べてみると、消費電力には以下のような差があります。

| 家電製品 | 消費電力 | 省エネ効果 |

|---|---|---|

| 冷蔵庫 | 2009年:490~550kWh/年 2019年:293kWh/年 |

約40~47%の省エネ |

| 照明器具 | 一般電球:108kWh/年 電球形LED照明:15kWh/年 |

約86%の省エネ |

| テレビ | 2010年:144kWh/年 2019年:84kWh/年 |

約42%の省エネ |

| エアコン | 2009年:978kWh/年 2019年:811kWh/年 |

約17%の省エネ |

なかでも、冷蔵庫やエアコンなどの一年を通して使用するものは、省エネ性能が電気代を大きく左右するでしょう。

家電を正しく使えていない

例えば、冷蔵庫を設置する際に放熱スペースを確保せず、壁にぴったりとつけた状態で使用した場合、熱をうまく逃がせず消費電力を増やしかねません。また、家に誰もいない状態で長時間エアコンをかけ続けたり、見ていないテレビをつけっぱなしにしたりといった状態も、無駄なエネルギー消費を生みます。

エアコンや換気扇の場合、定期的なメンテナンスも必要です。フィルターが汚れていると、空気の流れが悪くなり、動作により多くの電気を消費してしまうためです。

電気代が高いと感じたら、家電製品を正しく使えているか、メンテナンスを怠っていないか振り返ってみましょう。適切な使用方法やメンテナンス手順は、製品の取扱説明書で確認できます。

電気代自体が上がった

| 電気代が上がった理由 | 詳細 |

|---|---|

| 世界的な燃料価格の高騰 | 2022年にロシアがウクライナ侵攻を開始し、世界的に燃料価格が高騰 |

| 再エネ割賦金の値上がり | 再生可能エネルギーの普及に伴う割賦金単価の値上げ ※再エネ割賦金(再生可能エネルギー発電普及促進費):再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が買い取るためにかかる費用を、電気代の一部として消費者が負担するもの |

| 激変緩和措置の終了 | 電気・ガス代の値上げによる消費者の負担削減を目的に、国が電気・ガス代の値引きを行う「電気・ガス価格激変緩和対策事業」が終了 |

電気代が高い理由|世帯別の平均や電気代を抑える方法を紹介>>

家電の使い方を見直して電気代を節約する方法

資源エネルギー庁の資料をもとに、夏季と冬季それぞれの家電製品の使用割合を以下にまとめました。

※1.参照元:夏季の省エネ・節電メニュー|経済産業省 資源エネルギー庁

※2.参照元:冬季の 省エネ 節 電 メニュー|経済産業省 資源エネルギー庁

上記の夏季と冬季のデータを足した場合に使用割合の多い家電製品と、その電気代の目安を以下にまとめました。

※参照元:省エネ型製品情報サイト|経済産業省 資源エネルギー庁

夏季と冬季ともに、電気の使用割合がもっとも多いのはエアコンです。ただし、家電製品ごとの電気代の目安を見てみると、エアコンだけでなく冷蔵庫や照明といったその他の家電製品にも、ある程度の料金がかかっていることがわかります。

電気代をより効率的に浮かせるためには、エアコンをはじめとした、日常生活で欠かせない家電の使い方に目を向けてみましょう。ここからは、家庭でよく使われる5つの家電の使い方に注目し、電気代を抑える方法を解説します。

エアコン

■外出から帰宅した際、室内が室外よりも暑い場合は、まず換気を行い熱気を逃がす

室内の熱気を換気によって入れ替えると、エアコンの冷房効果を高めやすく、消費電力を抑えられます。

■無理のない範囲で温度設定を変える

冷房運転時に温度を1℃上げると約13%、暖房運転時に温度を1℃下げると約10%の消費電力を削減可能です。※

■扇風機やサーキュレーターでエアコンの風を循環させる

エアコンの風を循環させれば、部屋全体を均一かつ効率的に冷やす・暖められます。

■室内機と室外機のフィルターを定期的に掃除する

フィルターが汚れていると、エアコンの冷暖房効率が下がってしまうため、こまめに掃除しましょう。定期的なフィルター掃除を行った場合、冷房運転で約4%、暖房運転で約6%の消費電力をカットできます。※

■室外機の周りに物を置かない

室外機の周囲に物を置くと、熱の出入りがしにくくなり、冷暖房効率を低下させかねません。室外機の吹出口をふさがないよう、周囲に物を置くことは避けてください。

■室外機に直射日光が当たらないようにする

室外機が熱くなると、冷却効率が低下して電力消費が増えます。すだれや専用カバーを取り付けて、直射日光を避けましょう。

※参照元:みんなで節電アクション!│デコ活(環境省)室内の熱気を換気によって入れ替えると、エアコンの冷房効果を高めやすく、消費電力を抑えられます。

■無理のない範囲で温度設定を変える

冷房運転時に温度を1℃上げると約13%、暖房運転時に温度を1℃下げると約10%の消費電力を削減可能です。※

■扇風機やサーキュレーターでエアコンの風を循環させる

エアコンの風を循環させれば、部屋全体を均一かつ効率的に冷やす・暖められます。

■室内機と室外機のフィルターを定期的に掃除する

フィルターが汚れていると、エアコンの冷暖房効率が下がってしまうため、こまめに掃除しましょう。定期的なフィルター掃除を行った場合、冷房運転で約4%、暖房運転で約6%の消費電力をカットできます。※

■室外機の周りに物を置かない

室外機の周囲に物を置くと、熱の出入りがしにくくなり、冷暖房効率を低下させかねません。室外機の吹出口をふさがないよう、周囲に物を置くことは避けてください。

■室外機に直射日光が当たらないようにする

室外機が熱くなると、冷却効率が低下して電力消費が増えます。すだれや専用カバーを取り付けて、直射日光を避けましょう。

冷蔵庫

■ドアの開け閉めを控える

冷蔵庫のドアを頻繁に開け閉めすると、庫内の温度調整に余計な電力を消費してしまいます。ドアは開けっ放しにせず、開閉の回数も最小限にするよう心がけましょう。

■熱いまま庫内に入れない

熱いものを冷蔵庫にそのまま入れた場合、上昇した庫内温度を冷やさなければならず、消費電力量が増加します。温かい食品などは冷ましてから入れましょう。

■庫内に詰め込みすぎない・冷気の吹き出し口に食品などを置かない

詰め込みすぎは庫内の冷気の循環を妨げ、冷却効率を低下させます。冷気の吹き出し口をふさがないよう注意しつつ、庫内スペースに余裕を持たせることがポイントです。

■冷蔵庫周辺に放熱スペースを設ける(製品の取扱説明書を確認)

冷蔵庫を壁に密着させて設置したり、上に物を置いたりすると、放熱が妨げられ消費電力が増えやすくなります。製品の取扱説明書を確認し、周囲に適切な放熱スペースを確保しましょう。

冷蔵庫のドアを頻繁に開け閉めすると、庫内の温度調整に余計な電力を消費してしまいます。ドアは開けっ放しにせず、開閉の回数も最小限にするよう心がけましょう。

■熱いまま庫内に入れない

熱いものを冷蔵庫にそのまま入れた場合、上昇した庫内温度を冷やさなければならず、消費電力量が増加します。温かい食品などは冷ましてから入れましょう。

■庫内に詰め込みすぎない・冷気の吹き出し口に食品などを置かない

詰め込みすぎは庫内の冷気の循環を妨げ、冷却効率を低下させます。冷気の吹き出し口をふさがないよう注意しつつ、庫内スペースに余裕を持たせることがポイントです。

■冷蔵庫周辺に放熱スペースを設ける(製品の取扱説明書を確認)

冷蔵庫を壁に密着させて設置したり、上に物を置いたりすると、放熱が妨げられ消費電力が増えやすくなります。製品の取扱説明書を確認し、周囲に適切な放熱スペースを確保しましょう。

照明

■不要な明かりはこまめに消す

照明は使ったぶんだけ電気代がかかるため、必要に合わせてこまめに消す習慣をつけましょう。ただし、蛍光ランプは頻繁なオン・オフで寿命が縮むため注意が必要です。

■定期的に掃除をする

明るさ調整機能付きの照明の場合、汚れて照度が下がるといつもの明るさでは暗く感じてしまうため、照度を上げることにより設定電力を消費します。定期的にホコリを拭き取りましょう。

■LED電球に切り替える

LED電球は省エネ性能が高く、寿命も長いため、電気代とともに買い替えコストの節約にもつながります。

■リモコンを使用して操作できる照明も、消灯時は壁のスイッチで電源を切る

リモコンで照明の電源をオフにしても、照明自体は電源が入った状態になっており、電気を消費し続けます。使用しないときは、壁スイッチで電源を切りましょう。

照明は使ったぶんだけ電気代がかかるため、必要に合わせてこまめに消す習慣をつけましょう。ただし、蛍光ランプは頻繁なオン・オフで寿命が縮むため注意が必要です。

■定期的に掃除をする

明るさ調整機能付きの照明の場合、汚れて照度が下がるといつもの明るさでは暗く感じてしまうため、照度を上げることにより設定電力を消費します。定期的にホコリを拭き取りましょう。

■LED電球に切り替える

LED電球は省エネ性能が高く、寿命も長いため、電気代とともに買い替えコストの節約にもつながります。

■リモコンを使用して操作できる照明も、消灯時は壁のスイッチで電源を切る

リモコンで照明の電源をオフにしても、照明自体は電源が入った状態になっており、電気を消費し続けます。使用しないときは、壁スイッチで電源を切りましょう。

給湯

■設定温度を見直す

給湯の設定温度が高いほど、温めるために消費する電気量が多くなります。夏季には温度を少し下げるなど、できる範囲で温度を調整しましょう。

■長時間使用しない場合は電源を消す

給湯の電源が入ったままだと待機電力を消費するため、長時間使わないようであれば電源を消すようにしてみてください。ただし、頻繁に電源をオン・オフすると、沸かし直すための電力が都度発生するため、長時間家を空ける際や温め直しの頻度が少ない夏季に取り入れましょう。

■複数人がお風呂を利用する場合、なるべく時間を空けずに入る

複数人の家族でお風呂に入る際は、間を空けず続けて入ることで足し湯や追い炊きの頻度が減り、エネルギー消費の無駄を防げます。

■高効率給湯器に変える

高効率給湯器は、従来の給湯器と比べて少ないエネルギーでお湯を沸かせるため、電気・ガスの使用量を抑えやすくなるのがメリットです。

給湯の設定温度が高いほど、温めるために消費する電気量が多くなります。夏季には温度を少し下げるなど、できる範囲で温度を調整しましょう。

■長時間使用しない場合は電源を消す

給湯の電源が入ったままだと待機電力を消費するため、長時間使わないようであれば電源を消すようにしてみてください。ただし、頻繁に電源をオン・オフすると、沸かし直すための電力が都度発生するため、長時間家を空ける際や温め直しの頻度が少ない夏季に取り入れましょう。

■複数人がお風呂を利用する場合、なるべく時間を空けずに入る

複数人の家族でお風呂に入る際は、間を空けず続けて入ることで足し湯や追い炊きの頻度が減り、エネルギー消費の無駄を防げます。

■高効率給湯器に変える

高効率給湯器は、従来の給湯器と比べて少ないエネルギーでお湯を沸かせるため、電気・ガスの使用量を抑えやすくなるのがメリットです。

炊事

■食べる時間に合わせて予約炊飯をし、保温機能はなるべく使わない

炊飯器は保温中にも電力を消費するため、予約機能を使い食事のタイミングに合わせて炊飯して、長時間保温するのは避けましょう。

■お米はまとめて炊いて保存する

例えば、2合を1日2回に分けて炊くよりも、一度に2合炊いたほうが電気代を節約できます。まとめて炊いたご飯は冷蔵庫・冷凍庫で保存し、必要なときに電子レンジで温めるのがおすすめです。

■野菜の下ごしらえに電子レンジで行う

生の野菜をはじめからコンロで加熱調理するより、電子レンジで下ごしらえを行っておいたほうが、電気代の節約につながります。

電気代の高い家電ランキング|省エネにつながる電化製品の使い方と節電のコツを紹介>>炊飯器は保温中にも電力を消費するため、予約機能を使い食事のタイミングに合わせて炊飯して、長時間保温するのは避けましょう。

■お米はまとめて炊いて保存する

例えば、2合を1日2回に分けて炊くよりも、一度に2合炊いたほうが電気代を節約できます。まとめて炊いたご飯は冷蔵庫・冷凍庫で保存し、必要なときに電子レンジで温めるのがおすすめです。

■野菜の下ごしらえに電子レンジで行う

生の野菜をはじめからコンロで加熱調理するより、電子レンジで下ごしらえを行っておいたほうが、電気代の節約につながります。

日々の生活の工夫で電気代を節約する方法5選

電気代を節約するため、日常生活でできる工夫には以下5つが挙げられます。

- 電源をこまめに切る

- 省エネ対応の家電製品に変える

- 断熱対策を行う

- 長時間家を空ける際はブレーカーを落とす

- 電力使用量をチェックする

家電製品の使い方だけでなく、生活習慣や住まいの状況も見直してみましょう。

電源をこまめに切る

また、長期の旅行などでしばらく使わない家電製品は、コンセントも抜いておきましょう。

ただし、エアコンに関しては注意が必要です。エアコンは起動時に多くの電力を消費するため、頻繁にオン・オフを繰り返すと、かえって消費電力が増加してしまいかねません。1時間程度の外出であれば、電源を切らないほうが良い場合もあります。

電源を入れたままにしておく必要のない家電製品は、スイッチ付きの電源タップなども活用しながら、こまめにオン・オフを切り替えるよう意識しましょう。

省エネ対応の家電製品に変える

古くても使える家電製品は買い替えがもったいないと感じるかもしれませんが、省エネ性能の高い製品であれば、意識せずとも電気代を抑えられます。

冷蔵庫やエアコン、電子レンジなど、日常的に使用するあらゆる家電製品で省エネ対応のものを選べるため、家族のライフスタイルに合ったものを導入しましょう。

鈴与商事では、省エネに対応した家電製品を多数取り揃えています。

省エネ対応家電で

\電気代がお得になるかも!/

\電気代がお得になるかも!/

断熱対策を行う

窓などの開口部の断熱効果を高められれば、冷暖房機器の使用頻度や温度設定を抑えやすくなり、結果として電気代の節約につながるでしょう。

開口部の断熱性能を高める方法には、リフォームを伴うものから自分で手軽にできるものまで、さまざまな選択肢があります。

【リフォームで行う断熱対策】

- 既存の窓をそのままに、もう1枚窓を取り付ける(二重窓)

- サッシとガラスを断熱性能の高いものに変える

- シャッターを取り付ける

【手軽に行える断熱対策】

- 断熱カーテンやブラインドを取り付ける

- すき間テープを貼る

- 断熱シートを貼る

※出典元:【Q&A】開口部からの熱の出入りは、どの位あるのですか?|省エネルギー建材普及促進センター

長時間家を空ける際はブレーカーを落とす

ただし、冷蔵庫やセキュリティシステムなど、なかには機能が停止すると困る家電製品もあるでしょう。また、頻繁に電源のオン・オフを切り替えることで、一部の家電製品の寿命を縮めてしまいかねません。

節電目的でブレーカーを落とすのは、自分を含む家族が長期間不在となり、なおかつ冷蔵庫などの家電製品が停止しても問題がない状況で使える手段と考えるのがベターです。

電力使用量をチェックする

先月や前年と比較して、電気の使用量が高くなっている場合、生活に何か変わった点がないか振り返ってみましょう。ライフスタイルの変化や新たな家電製品の導入、季節による冷暖房機器の利用頻度増加などが主な理由に考えられます。

家庭の電力使用状況を把握しておくことで、電気代に変化があったときにも原因を突き止めやすく、より効率的にエネルギー管理を行えるようになるでしょう。

『鈴与のでんき』では、Web会員マイページからお好きな時に電力使用状況をご確認いただけます。

契約を見直して電気代を節約する方法4選

電気代を節約するには、電気料金プランの契約内容を適宜見直すことも大切です。

- 契約プランを見直す

- 契約アンペアを見直す

- 支払方法を見直す

- 電力会社を見直す

プラン内容や支払方法だけでなく、契約している電力会社が家庭に合っているかどうかも見極めましょう。

契約プランを見直す

各電力会社で、プラン内容の詳細は異なります。電力会社の公式ホームページなどで料金シミュレーションを行い、よりお得に利用できるプランを選定しましょう。

『与のでんき』では、お手元にある検針伝票をもとに、Webから手軽に料金シミュレーションを行っていただけます。契約プランの見直しによる電気代の節約額を知りたい方は、ぜひご活用ください。

『鈴与のでんき』への切り替えで

\我が家ではどれくらい節約できる?/

\我が家ではどれくらい節約できる?/

契約アンペアを見直す

アンペアとは、電気が一度に流れる量を示しており、契約アンペア数によって家庭内で同時に使える電流の最大値が決まります。契約アンペア数が適切でなかった場合、複数の家電製品を使うたびに電流の最大値を超え、頻繁にブレーカーが落ちてしまいかねません。一方で、実際に家庭で必要とする電気に対して契約アンペア数が過剰だと、基本料金を余計に支払うことになります。

重要なのは、ライフスタイルや使用する家電製品に合わせて最適な契約アンペア数を見極めることです。普段から多くの家電製品を同時に使う家庭では、高めのアンペア数を選ぶ必要がありますが、そうでない場合は低めのアンペア数で契約すると基本料金を抑えられます。

支払方法を見直す

紙の請求書から電子請求書に切り替えると、手数料を削減できるケースもあるため、この機会に電気代の支払方法も見直してみましょう。

『鈴与のでんき』をご利用の場合、専用のクレジットカードでお支払いいただくとポイントが2倍貯まります。さらに、鈴与のガスやグループのガソリンスタンドのご利用で付与ポイントが増えるため、日常生活のなかで自然とポイントを貯めていただくことが可能です。

\日々の生活の支払いでポイントを貯めよう/

電力会社を見直す

電気料金が高騰している今だからこそ、長期的な節約のためにも、電力会社の見直しは一層おすすめです。

電気代が高い理由|世帯別の平均や電気代を抑える方法を紹介>>

まとめ

エアコン・冷蔵庫・照明・給湯・炊事に関する家電製品は、とくに電気の使用割合が高いため、使い方の工夫によって節約効果を実感しやすくなります。適宜電源のオン・オフを切り替えたり、住まいの断熱性能を向上させたりなど、エネルギーロスを抑えるための対策も取り入れてみてください。

また、電力の小売事業が自由化された今こそ、電力会社や契約プランを見つめ直す絶好のチャンスです。この機会に、電気の使用状況を振り返り、自分自身や家族のライフスタイルに合った契約内容への切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。

電気代の節約なら

\まずはご相談ください!/

\まずはご相談ください!/