くらしの役立ち情報

2024.08.16

電気代の計算方法は?計算して毎月の電気代の見直しにつなげよう

.jpg)

「電気代」と一括りにされていますが、実際には複数の項目から構成されており、項目ごとに料金の仕組みが異なります。それぞれの計算方法を知っておけば、どこにどれだけのコストがかかっているのか、節約できるとしたらどの部分かを検討しやすくなるでしょう。

本記事では、電気代の計算方法を具体例とともにわかりやすく解説します。月々の無駄な支出を見直し、家計の負担を軽減させるために役立ててみてください。

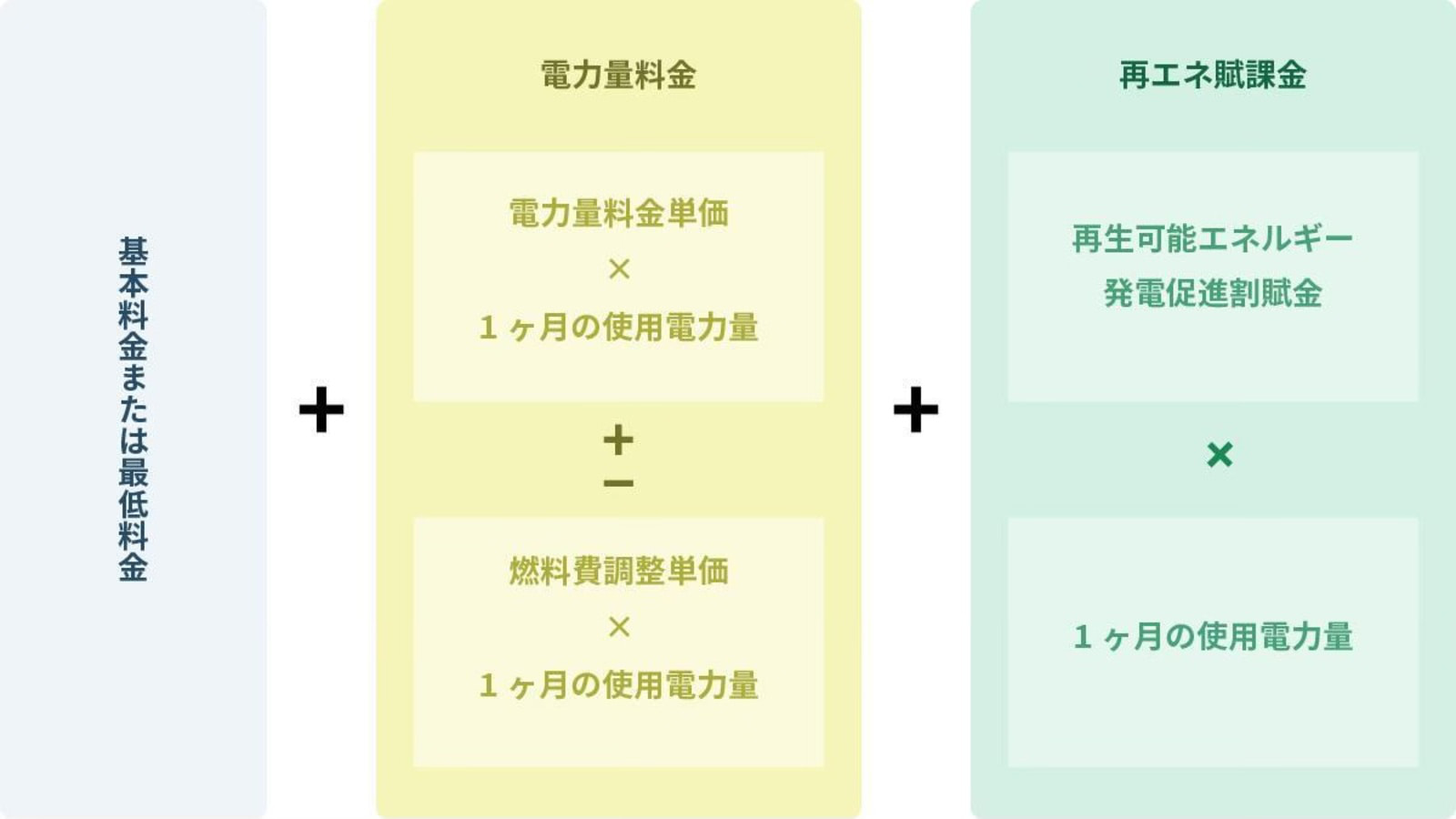

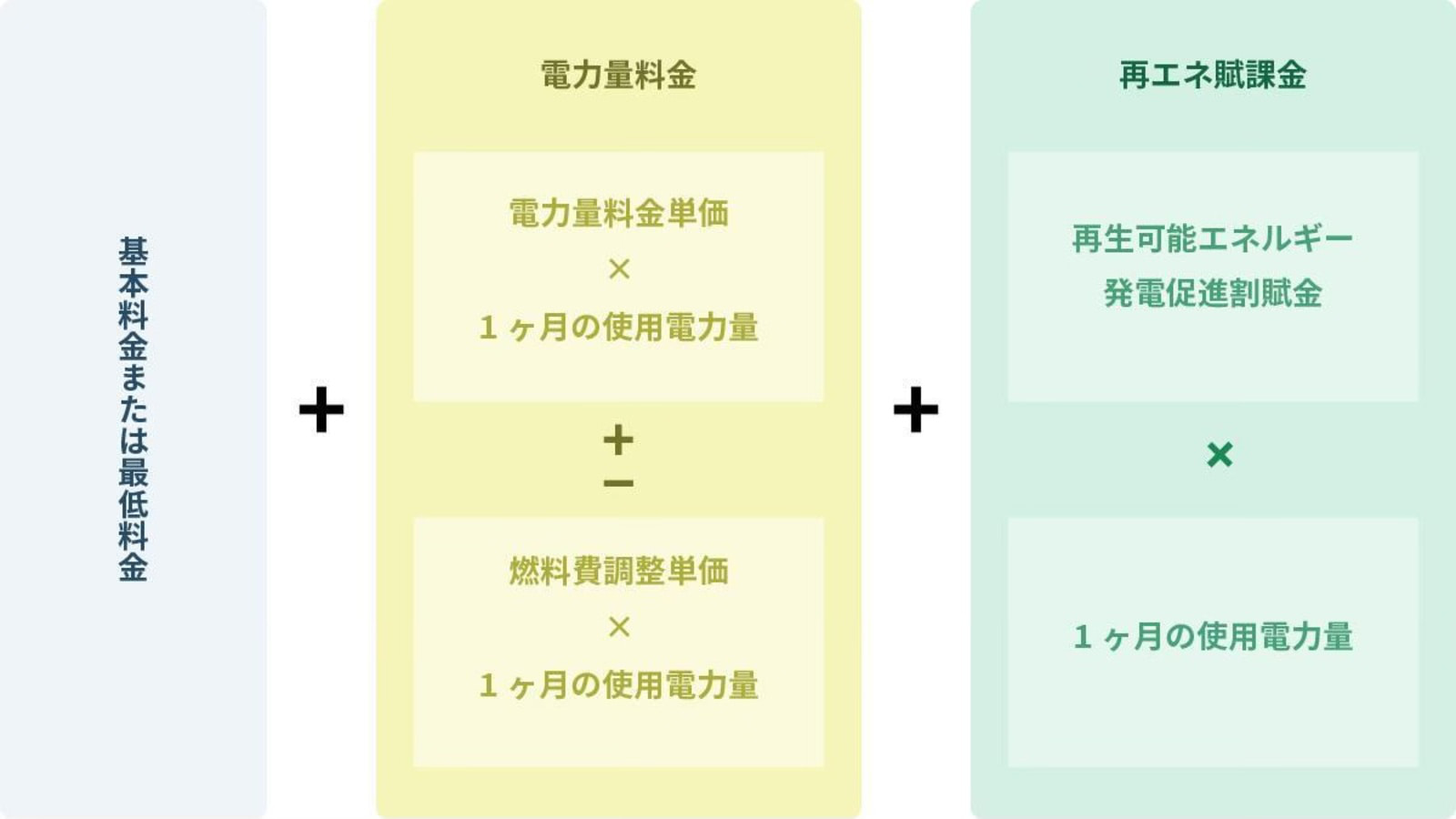

電気代の計算方法で用いるのは、主に「基本料金または最低料金」「電力量料金単価」「燃料費調整額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の4つの要素です。これら4つの料金を合計することで、月々の電気代を算出できます。ただし、電力会社によって料金の内訳は異なる場合もあるため、月々の明細を確認してみましょう。

②~④は、それぞれ電力会社や国などが定めた単価に、1ヶ月の使用電力量を乗じて料金が算出されます。

各項目の計算方法について、詳しくは次項で解説します。

家庭の電気代は、次のような項目を合計して算出されます。

それぞれ料金の仕組みが異なるため、自分自身の契約状況や最新の情報と照らし合わせながら計算してみましょう。

基本料金や最低料金は、契約プランに基づいて毎月一定額支払う料金です。電気を一切使用しなかったとしても必ず支払いが発生する、電気代の内訳のなかでも固定費に該当します。

基本料金と最低料金は、以下のとおり料金の仕組みが違っており、似て非なるものです。

「鈴与のでんき」ではアンペア制を起用しています。

.jpg)

電力会社によっては、基本料金を0円に設定している場合もあります。

電力量料金は、実際に家庭で使用した電力量に応じて支払う料金であり、1kWhあたりの単価で計算されるのが一般的です。従量料金とも呼ばれています。

基本料金や最低料金とは異なり、電力量料金は使用した電気の量に比例して増減します。電気を多く使えば使うほど料金も高くなり、逆に使用量が少なければ料金は低くなる仕組みです。

多くの電力会社では、電力量料金に段階料金制を採用しており、一定の使用量を超えると料金単価が上がります。例えば、120kWhまでは電力量料金単価が20円、それを超えると単価が30円に上がるといった具合です。

さらに電力量料金は、燃料費調整制度による「燃料費調整額」によっても左右されます。燃料費調整制度とは、燃料の仕入れ価格の変動を電気代に反映させるための制度です。燃料費が高騰すれば電気代も上昇し、燃料費が低下すれば電気代も安くなるように調整が行われます。

【電力量料金の計算式】

再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)は、再生可能エネルギーの普及を促進する目的で設けられている料金です。

太陽光発電などの再生可能エネルギーで作られた電気を電力会社が買い取る際には、コストが発生します。このコストを、電気を使用する消費者で分担して負担するという仕組みです。

【再エネ賦課金の計算式】

再エネ賦課金の単価は、1年ごとに見直しが行われます。2024年5月分から2025年4月分までの単価は、1kWhあたり3.49円に設定されました。(※)

このため、例えば1ヶ月の使用電力量が120kWhの場合、再エネ賦課金分の電気代は「単価3.49円×120kWh=約419円」と計算できます。

※参照元:【鈴与のでんき】2024年度の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価のお知らせ

電気代は、契約している電力会社によっても異なります。電力の小売自由化によって「新電力」と呼ばれる多様な電力会社も選択肢に加わり、自分自身や家族のライフスタイルに合った契約プランを選びやすくなりました。

基本料金や電力量料金、各種割引の内容は電力会社ごとに違っているため、複数社を比較検討して、より最適な電力会社を見つけることが重要です。

鈴与商事では、電気とガスをまとめて契約いただくことでお得になる「おまとめ割」をご用意しています。さらに鈴与のクレジットカードをお使いの方は、電気・ガス代の支払いや鈴与チェーンのガソリンスタンドで、手軽にポイントを貯めていただくことも可能です。

ポイントや特典を活用しながら、家庭のエネルギー支出を賢く管理しましょう。

電気代の節約を考えているなら、家電製品の使い方の見直しも必要です。そこで、家電製品ごとの電気代の計算方法を紹介します。

【家電製品ごとの電気代の計算式】

消費電力とは、家電製品を動かす際に消費される電力のことです。消費電力は取扱説明書やメーカーの公式サイトなどで確認でき、「W(ワット)」や「Wh(ワットアワー)」という単位で記載されています。

電気代を算出する際は、WやWh単位の消費電力を「W数÷1,000」または「Wh数÷1,000」で計算し、「kW(キロワット)」に変換しておきましょう。

<例:家電製品の消費電力が500Wの場合>

500W÷1,000=0.5kW

計算にあたって必要となる電力料金単価は契約プランによって異なるため、契約書や明細を確認してみてください。なお、公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会によって決定された料金単価の目安は、2024年7月現在で31円/kWhです。

上記で紹介した計算方法を活用して、家電製品の電気代を求めてみましょう。ここでは、家庭でよく使われる以下5つの家電製品を例に電気代を試算していきます。

使っている製品や契約中のプランによって実際の電気代は変わってくるため、一つの目安として参考にしてみてください。

1ヶ月にかかるエアコンの電気代は、1時間あたりの電気代から算出します。

【1時間あたりのエアコンの電気代】

【1ヶ月あたりのエアコンの電気代】

例えば、定格消費電力750Wのエアコンを使用する場合、料金単価を31円/kWhとすると1ヶ月の電気代は次のように計算できます。

この場合、1ヶ月にかかるエアコンの電気代は4,650円となりました。なお、1年間の電気代を知りたいときには、取扱説明書などに記載されている「期間消費電力量(kWh)」に料金単価を乗じることで算出が可能です。

1ヶ月あたりの冷蔵庫にかかる電気代は、年間消費電力量から算出できます。取扱説明書や製品の仕様書に記載されている年間消費電力量を確認し、まずは1年間の電気代を計算してみましょう。

【1年あたりの冷蔵庫の電気代】

【1ヶ月あたりの冷蔵庫の電気代】

冷蔵庫の年間消費電力量を200kWh、料金単価を31円/kWhとした場合、以下のように計算できます。

この試算だと、1ヶ月あたりの冷蔵庫の電気代は約517円です。

テレビも冷蔵庫と同じように、年間消費電力量から1ヶ月の電気代を算出します。

【1年あたりのテレビの電気代】

【1ヶ月あたりのテレビの電気代】

ただし、テレビの年間消費電力量は、省エネ法に基づき1日あたりの平均視聴時間を5.1時間と想定しています。そのため、家庭での使用時間が5.1時間よりも長い、あるいは短い場合、実際の年間消費電力量はこの限りではありません。

テレビの年間消費電力量を300kWh、料金単価を31円/kWhとして電気代を計算してみましょう。

テレビの年間消費電力量は、1日あたり5.1時間の使用を基準としていることから、上記の例だと1時間あたりの電気代は5.2円となります。1日にテレビを2時間しか見ない場合、電気代は「5.2円×2時間=1日あたり10.4円」と計算できるでしょう。

なお、テレビの年間消費電力量の基準となる1日あたりの使用時間は、2021年に改定されました。製造年によっては、現在の5.1時間ではなく旧基準の4.5時間が年間消費電力量として記載されている製品もあります。

詳細は、お使いのテレビの取扱説明書などで確認してみてください。

洗濯機の取扱説明書などを見ると、標準的な使用1回あたりの消費電力量を確認できるため、その数字をもとに使用回数ごとの電気代を算出しましょう。

【洗濯機の使用1回あたりの電気代】

【1ヶ月あたりの洗濯機の電気代】

消費電力が100Wの洗濯機を1日2回使う場合、料金単価を31円/kWhとすると、電気代は次のように求められます。

このケースだと、洗濯機にかかる1ヶ月の電気代は186円です。

ジャー炊飯器の電気代を計算する際は、取扱説明書などに記載されている「1回あたりの炊飯時の消費電力」と「1時間あたりの保温時の消費電力」を使用します。

【ジャー炊飯器の炊飯モードの電気代】

炊飯1回あたりの消費電力を150Wh、料金単価を31円/kWhと仮定し、上記の算出方法に当てはめて電気代を求めてみましょう。

上記の条件で炊飯モードを使用したとき、1ヶ月の電気代は約140円となります。なお、ジャー炊飯器の保温は炊飯モードと消費電力が異なり、使用時間が長くなるほど電気代も高くなるのが特徴です。

【ジャー炊飯器の保温モードの電気代】

保温モード1時間あたりの消費電力を16.5Whとした場合、1ヶ月の電気代の目安は以下のとおりです。

この例だと、1ヶ月の電気代は約15円となります。製品にもよりますが、保温時間が1日8時間を超えそうなときには、2回に分けて炊飯し保温時間を短くしたほうがお得です。

電気代の高い家電ランキング|省エネにつながる電化製品の使い方と節電のコツを紹介>>

燃料価格の高騰や再エネ賦課金の値上げなど、さまざまな要因から電気代が上昇している昨今、効果的な節電対策を講じるには、まず家庭の電気代を把握する必要があります。状況に応じた電気代の求め方を知っておけば、家庭のどこに多くの電気を使っているのか見極めやすくなるでしょう。

冷蔵庫・テレビ・洗濯機・ジャー炊飯器などの日常生活に欠かせない家電製品は、そのぶん電気の使用割合の多くを占めています。本記事で紹介した計算方法で電気代をチェックして、使い方に無駄がないか振り返ってみてください。

生活習慣や家電製品の省エネ性能に問題がないにも関わらず、電気代が高いと感じる場合、電力会社と料金プランを見直すことで節約につながる可能性があります。生活スタイルにより適した契約内容に切り替えれば、無理なく電気代の削減を実現できるでしょう。

電気の切り替え手続きの方法|電力会社の変更前に知っておきたいことを紹介>>

本記事では、電気代の計算方法を具体例とともにわかりやすく解説します。月々の無駄な支出を見直し、家計の負担を軽減させるために役立ててみてください。

『鈴与のでんき』への切り替えで

\電気代が節約できるかも?/

\電気代が節約できるかも?/

■目次

電気代の計算方法|基本的な計算式も紹介

1ヶ月の電気代(円)=

「①基本料金または最低料金(円)」+「②電力量料金(円)」+「③燃料費調整額(円)」+「④再生可能エネルギー発電促進賦課金(円)」

「①基本料金または最低料金(円)」+「②電力量料金(円)」+「③燃料費調整額(円)」+「④再生可能エネルギー発電促進賦課金(円)」

②~④は、それぞれ電力会社や国などが定めた単価に、1ヶ月の使用電力量を乗じて料金が算出されます。

②電力量料金単価(円)×1ヶ月の使用電力量(kWh)

③燃料費調整単価(円)×1ヶ月の使用電力量(kWh)

④再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(円)×1ヶ月の使用電力量(kWh)

③燃料費調整単価(円)×1ヶ月の使用電力量(kWh)

④再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(円)×1ヶ月の使用電力量(kWh)

各項目の計算方法について、詳しくは次項で解説します。

電気代はどのように計算される?

- 基本料金または最低料金

- 電力量料金・燃料費調整額

- 再生可能エネルギー発電促進賦課金

それぞれ料金の仕組みが異なるため、自分自身の契約状況や最新の情報と照らし合わせながら計算してみましょう。

基本料金または最低料金

基本料金と最低料金は、以下のとおり料金の仕組みが違っており、似て非なるものです。

「鈴与のでんき」ではアンペア制を起用しています。

.jpg)

| 最低料金制 | アンペア制 |

| 最低料金を超えて使用した電力量に応じて上乗せされる | 契約しているアンペア数に応じて料金が決まる |

電力会社によっては、基本料金を0円に設定している場合もあります。

電力量料金・燃料費調整額

基本料金や最低料金とは異なり、電力量料金は使用した電気の量に比例して増減します。電気を多く使えば使うほど料金も高くなり、逆に使用量が少なければ料金は低くなる仕組みです。

多くの電力会社では、電力量料金に段階料金制を採用しており、一定の使用量を超えると料金単価が上がります。例えば、120kWhまでは電力量料金単価が20円、それを超えると単価が30円に上がるといった具合です。

さらに電力量料金は、燃料費調整制度による「燃料費調整額」によっても左右されます。燃料費調整制度とは、燃料の仕入れ価格の変動を電気代に反映させるための制度です。燃料費が高騰すれば電気代も上昇し、燃料費が低下すれば電気代も安くなるように調整が行われます。

【電力量料金の計算式】

1ヶ月の電力量料金(円)=

(電力量料金単価×1ヶ月の使用電力量)±(燃料費調整単価×1ヶ月の使用電力量)

(電力量料金単価×1ヶ月の使用電力量)±(燃料費調整単価×1ヶ月の使用電力量)

再生可能エネルギー発電促進賦課金

太陽光発電などの再生可能エネルギーで作られた電気を電力会社が買い取る際には、コストが発生します。このコストを、電気を使用する消費者で分担して負担するという仕組みです。

【再エネ賦課金の計算式】

1ヶ月の再エネ賦課金(円)=

再エネ賦課金単価(円)×1ヶ月の使用電力量(kWh)

再エネ賦課金単価(円)×1ヶ月の使用電力量(kWh)

再エネ賦課金の単価は、1年ごとに見直しが行われます。2024年5月分から2025年4月分までの単価は、1kWhあたり3.49円に設定されました。(※)

このため、例えば1ヶ月の使用電力量が120kWhの場合、再エネ賦課金分の電気代は「単価3.49円×120kWh=約419円」と計算できます。

※参照元:【鈴与のでんき】2024年度の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価のお知らせ

電気代は電力会社によって異なる

基本料金や電力量料金、各種割引の内容は電力会社ごとに違っているため、複数社を比較検討して、より最適な電力会社を見つけることが重要です。

鈴与商事では、電気とガスをまとめて契約いただくことでお得になる「おまとめ割」をご用意しています。さらに鈴与のクレジットカードをお使いの方は、電気・ガス代の支払いや鈴与チェーンのガソリンスタンドで、手軽にポイントを貯めていただくことも可能です。

ポイントや特典を活用しながら、家庭のエネルギー支出を賢く管理しましょう。

『鈴与のでんき』について

\お気軽にご相談ください!/

\お気軽にご相談ください!/

家電製品ごとの電気代の計算方法

電気代の節約を考えているなら、家電製品の使い方の見直しも必要です。そこで、家電製品ごとの電気代の計算方法を紹介します。

【家電製品ごとの電気代の計算式】

各家電製品の電気代(円)=

消費電力(kW)×使用時間(h)×電力料金単価(円/kWh)

消費電力(kW)×使用時間(h)×電力料金単価(円/kWh)

消費電力とは、家電製品を動かす際に消費される電力のことです。消費電力は取扱説明書やメーカーの公式サイトなどで確認でき、「W(ワット)」や「Wh(ワットアワー)」という単位で記載されています。

電気代を算出する際は、WやWh単位の消費電力を「W数÷1,000」または「Wh数÷1,000」で計算し、「kW(キロワット)」に変換しておきましょう。

<例:家電製品の消費電力が500Wの場合>

500W÷1,000=0.5kW

計算にあたって必要となる電力料金単価は契約プランによって異なるため、契約書や明細を確認してみてください。なお、公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会によって決定された料金単価の目安は、2024年7月現在で31円/kWhです。

実際に電気代を計算してみよう|具体例も紹介

- エアコン

- 冷蔵庫

- テレビ

- 洗濯機

- ジャー炊飯器

使っている製品や契約中のプランによって実際の電気代は変わってくるため、一つの目安として参考にしてみてください。

エアコン

【1時間あたりのエアコンの電気代】

消費電力(kW)×料金単価(円/kWh)

【1ヶ月あたりのエアコンの電気代】

1時間あたりのエアコンの電気代(円)×1日の使用時間(h)×1ヶ月の使用日数(日)

例えば、定格消費電力750Wのエアコンを使用する場合、料金単価を31円/kWhとすると1ヶ月の電気代は次のように計算できます。

<例:エアコンの年間消費電力量が750Wの場合>

- 750W÷1,000=0.75kW(「W」を「kW」の単位にする)

- 1時間あたりの電気代:0.75kW×31円/kWh=23.25円

- 1ヶ月(1日8時間、稼働日数25日)あたりの電気代:23.25円×8時間×25日=4,650円

この場合、1ヶ月にかかるエアコンの電気代は4,650円となりました。なお、1年間の電気代を知りたいときには、取扱説明書などに記載されている「期間消費電力量(kWh)」に料金単価を乗じることで算出が可能です。

冷蔵庫

【1年あたりの冷蔵庫の電気代】

年間消費電力量(kWh)×料金単価(円/kWh)

【1ヶ月あたりの冷蔵庫の電気代】

1年あたりの冷蔵庫の電気代(円)÷12ヶ月

冷蔵庫の年間消費電力量を200kWh、料金単価を31円/kWhとした場合、以下のように計算できます。

<例:冷蔵庫の年間消費電力量が200kWhの場合>

- 年間の電気代:200kWh×31円/kWh=6,200円

- 1ヶ月あたりの電気代:6,200円÷12ヶ月=約517円

この試算だと、1ヶ月あたりの冷蔵庫の電気代は約517円です。

テレビ

【1年あたりのテレビの電気代】

年間消費電力量(kWh)×料金単価(円/kWh)

【1ヶ月あたりのテレビの電気代】

1年あたりのテレビの電気代(円)÷12ヶ月

ただし、テレビの年間消費電力量は、省エネ法に基づき1日あたりの平均視聴時間を5.1時間と想定しています。そのため、家庭での使用時間が5.1時間よりも長い、あるいは短い場合、実際の年間消費電力量はこの限りではありません。

テレビの年間消費電力量を300kWh、料金単価を31円/kWhとして電気代を計算してみましょう。

<例:テレビの年間消費電力量が300kWhの場合>

- 年間の電気代:300kWh×31円/kWh=9,300円

- 1ヶ月の電気代:9,300円÷12ヶ月=775円

- 1日あたり(5.1時間)の電気代:775円÷30日=約26円

- 1時間あたりの電気代:約26円(5.1時間)÷5時間=5.2円

テレビの年間消費電力量は、1日あたり5.1時間の使用を基準としていることから、上記の例だと1時間あたりの電気代は5.2円となります。1日にテレビを2時間しか見ない場合、電気代は「5.2円×2時間=1日あたり10.4円」と計算できるでしょう。

なお、テレビの年間消費電力量の基準となる1日あたりの使用時間は、2021年に改定されました。製造年によっては、現在の5.1時間ではなく旧基準の4.5時間が年間消費電力量として記載されている製品もあります。

詳細は、お使いのテレビの取扱説明書などで確認してみてください。

洗濯機

【洗濯機の使用1回あたりの電気代】

消費電力(W)×料金単価(円/kWh)

【1ヶ月あたりの洗濯機の電気代】

1回あたりの電気代(円)×1日の使用回数(回)×1ヶ月の使用日数(日)

消費電力が100Wの洗濯機を1日2回使う場合、料金単価を31円/kWhとすると、電気代は次のように求められます。

<例:消費電力が100Wの洗濯機を1日2回、毎日使用する場合>

- 100W÷1,000=0.1kW(「W」を「kW」の単位にする)

- 使用1回あたりの電気代:0.1kW×31/kWh=3.1円

- 1ヶ月あたりの電気代:3.1円×2回×30日=186円

このケースだと、洗濯機にかかる1ヶ月の電気代は186円です。

ジャー炊飯器

【ジャー炊飯器の炊飯モードの電気代】

炊飯モードの使用1回あたりの電気代

消費電力(Wh)÷1,000×料金単価(円/kWh)

1ヶ月あたりの電気代

1回あたりの電気代(円)×1ヶ月の使用日数(日)

消費電力(Wh)÷1,000×料金単価(円/kWh)

1ヶ月あたりの電気代

1回あたりの電気代(円)×1ヶ月の使用日数(日)

炊飯1回あたりの消費電力を150Wh、料金単価を31円/kWhと仮定し、上記の算出方法に当てはめて電気代を求めてみましょう。

<例:炊飯1回あたりの消費電力が150Whのジャー炊飯器を毎日使う場合>

- 150Wh÷1,000=0.15kW(「W」を「kW」の単位にする)

- 炊飯1回(1時間)あたりの電気代:0.15kW×31円/kWh=4.65円

- 1ヶ月あたりの電気代:4.65×30日=約140円

上記の条件で炊飯モードを使用したとき、1ヶ月の電気代は約140円となります。なお、ジャー炊飯器の保温は炊飯モードと消費電力が異なり、使用時間が長くなるほど電気代も高くなるのが特徴です。

【ジャー炊飯器の保温モードの電気代】

1回あたりの電気代

消費電力(Wh)÷1,000×料金単価(円/kWh)

1ヶ月あたりの電気代

1時間あたりの電気代(円)×1日の使用時間(h)×1ヶ月の使用日数(日)

消費電力(Wh)÷1,000×料金単価(円/kWh)

1ヶ月あたりの電気代

1時間あたりの電気代(円)×1日の使用時間(h)×1ヶ月の使用日数(日)

保温モード1時間あたりの消費電力を16.5Whとした場合、1ヶ月の電気代の目安は以下のとおりです。

<例:保温1時間あたりの消費電力16.5Whのジャー炊飯器で、毎日1時間保温を行う場合>

- 16.5Wh÷1,000=0.0165kW(「W」を「kW」の単位にする)

- 1時間あたりの電気代:0.0165kW×31円/kWh=0.5115円

- 1ヶ月あたりの電気代:0.5115円×1時間×30日=約15円

この例だと、1ヶ月の電気代は約15円となります。製品にもよりますが、保温時間が1日8時間を超えそうなときには、2回に分けて炊飯し保温時間を短くしたほうがお得です。

電気代の高い家電ランキング|省エネにつながる電化製品の使い方と節電のコツを紹介>>

まとめ

冷蔵庫・テレビ・洗濯機・ジャー炊飯器などの日常生活に欠かせない家電製品は、そのぶん電気の使用割合の多くを占めています。本記事で紹介した計算方法で電気代をチェックして、使い方に無駄がないか振り返ってみてください。

生活習慣や家電製品の省エネ性能に問題がないにも関わらず、電気代が高いと感じる場合、電力会社と料金プランを見直すことで節約につながる可能性があります。生活スタイルにより適した契約内容に切り替えれば、無理なく電気代の削減を実現できるでしょう。

電気代の節約なら

\まずはご相談ください!/

\まずはご相談ください!/

電気の切り替え手続きの方法|電力会社の変更前に知っておきたいことを紹介>>